曲沃代翼:华夏礼崩乐坏,跌入极权的开端

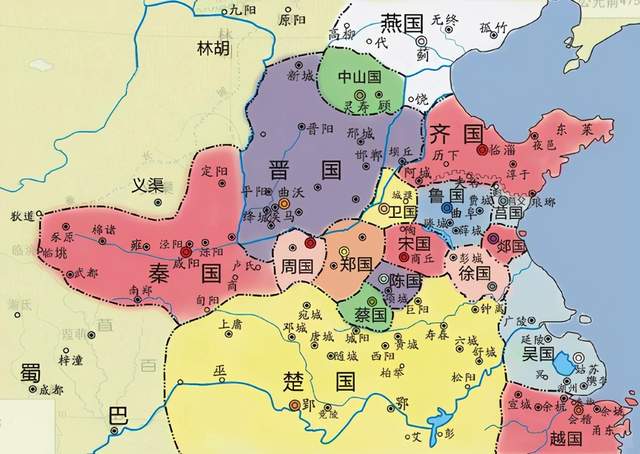

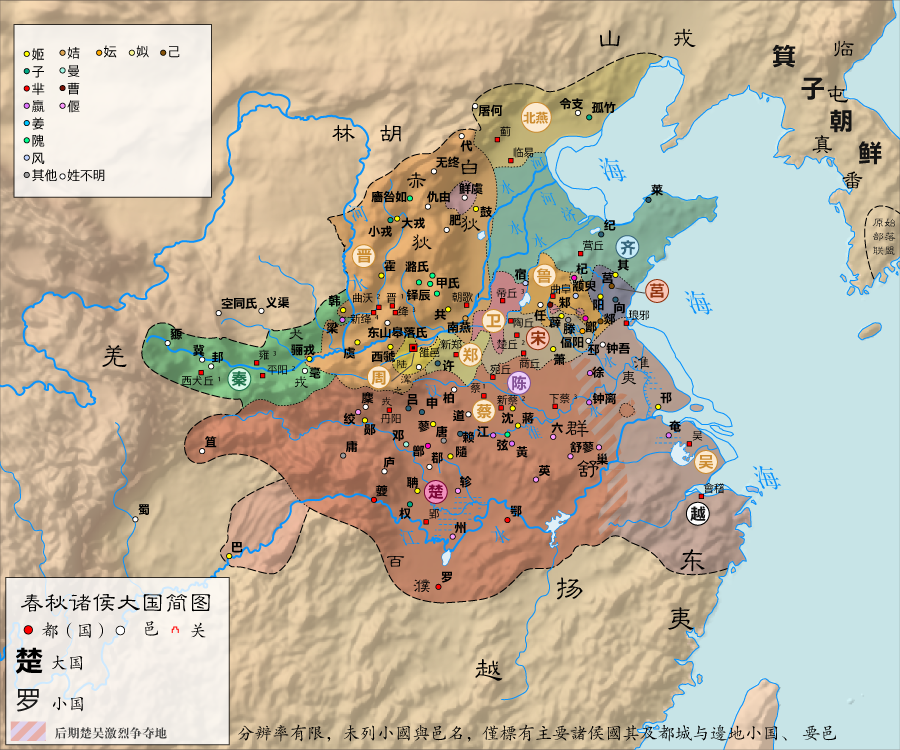

春秋战国时代,天下是周天子说话算数,各路诸侯虽然说这个跋扈,但是好歹也都讲点儿规矩,动刀动枪之前还得先找个由头打个旗号,可是从这个春秋晚期到战国时代,天子完全就靠边儿站了,各路大佬是谁的拳头硬谁来当老大,原来的礼乐制度说崩就崩,大家开始这个明抢硬夺,你不去灭别人,那别人就来灭你了,所以为了能赢,为了能活下来,只能被迫的走向不择手段,不讲武德的道路,而如此乱世真正倒霉的是老百姓,每次这个开战,征兵摊派抢粮食,最后都得落在百姓头上,一场战争打完,城郭丘墟、田野荒芜、白骨蔽野,老百姓们活得还不如牲口。周王朝从礼乐天下、田井有序,发展到诸侯纷争天下大乱,当然不是一天发生的,既有秩序的坍塌是一个过程,而这个过程中会有一些关键的节点,就是那种践踏世人认知和共识,严重破坏既有规则的事情,而周王朝礼崩乐坏的过程中,最重要的一个标志性事件,就是春秋早期发生在晋国的一场慢动作宫廷政变,史称曲沃代翼。今天我们就来聊聊这场政变到底是怎么回事,以及它为何能动摇天下秩序的根基。

这个小孩儿没娘说来话长,这事儿得从晋国的第九代国君,也就是晋穆侯说起,这位爷呢有两个儿子,据说生这个老大嫡长子的时候呢,正好赶上晋国打仗败给了戎人,为了记住这个耻辱,所以老大单名一个仇字,血海深仇的仇,等生老二少子的时候呢,刚好打了胜仗,于是老二的名字叫成师,这个名字可以说是寓意深远,含着成有文治,师有武功的意思,尤其是跟这个老大的名字比起来,那是高大上太多了。无论究竟什么原因,反正这晋穆侯打一开始就不待见老大,反而特别偏爱少子成师,但是按照当时的宗法制度,就算晋穆侯再喜欢小儿子,但等他死后继承晋国诸侯之位的,那也只能是嫡长子仇,也就是后来的晋文侯。

这个所谓宗法制是什么呢?简单说就是两点:第一呢就是周天子分封天下诸侯,天下诸侯尊周天子为共主,在这种情况下诸侯之间若有矛盾,周天子应该有最终裁决权,这是在这个空间上,对整个权力结构做出的分配;第二呢就是嫡长子继承制,哪怕这个嫡长子是个白痴,哪怕其他的儿子比嫡长子强上几百倍,但是只要嫡长子在,国君的位置将来就一定是他的。这么做当然会有缺陷,但最大的好处就是稳定,像政权交接这种敏感时刻,大家谁都别争,如此一来就避免了血腥的内斗,如此宗法制肯定缺陷很多,但这样的制度在西周大体还能得到坚决执行,一方面是此时的周天子和各个诸侯国的国君非常强势,能维持住一整个秩序,再一个呢就是宗法制深入人心,就算是没办法获得国君之位的非嫡长子,也能够得到低一些的爵位,最次最次也是能保住性命的,所以一般也都对这个国君之位没有非分之想,如此一来周天子治下,靠着宗法制维持的和平,就还能继续维持下去。

既然晋穆侯在宗法制之下,没办法把自己的诸侯位子传给小儿子,那对小儿子成师就更加偏爱了,可以说除了诸侯之位以外,手里是有什么给什么,再后来小儿子成师更是得到了这个曲沃来当封地,从此成师也被称为曲沃桓叔。这曲沃可以说是非常关键,它位于山西闻喜西南一带,是晋国的宗地宗庙所在,在这个晋穆侯封给小儿子之前,一直都是由晋国正统国君掌握,从未分封给旁支宗亲,相比于晋国的都城翼,曲沃的自然资源要好得多的多,而且曲沃桓叔在封地也努力经营,一度使他的封地城池规模,远超晋国国都翼城。其实曲沃桓叔敢这么干,已经违背了宗法制,但在晋国内部,晋文侯和其子晋昭侯是拿曲沃桓叔一点儿辙也没有,毕竟曲沃桓叔在当地有群众基础,他的实力自保那是绰绰有余的。

如果事情发展到这里,曲沃桓叔和晋昭侯还能和平共处,那么晋国再往后,最坏的结果也就是有了一个国中之国,或者说干脆分裂掉,但曲沃桓叔仗着老爹生前对自己的偏爱,并不满足于此,凭啥大哥这种爹不疼娘不爱的能当国君,爹妈对我是百依百顺,我还这么的努力上进,凭啥我不行?于是他在曲沃进一步培养自己的实力,史书记载:“好德,晋国之众皆附焉。”不但如此,曲沃桓叔还积极的收买国君周边的臣子,搜集情报伺机作乱,到了这个公元前739年,这时候自己的哥哥晋文侯早就已经死了,自己的大侄子晋昭侯刚即位七年,眼瞅着大侄子立足未稳,真乃天赐自己造反的良机,于是曲沃桓叔通过收买的臣子,把晋昭侯杀了,并趁机率军进攻翼城,发动了曲沃版特别军事行动,想着终于可以取而代之。

但没想到,翼城这边忠于国君的势力不可小觑,抵抗之下把曲沃桓叔给打跑了,然后翼城这边诛杀了叛臣,并拥立昭侯之子继位,这就是晋孝侯。咱们从表面上看,曲沃桓叔这次造反的努力失败了,但是因为他自己在曲沃的根据地太好了,进可攻退可守,就算失败了也还能维持国中之国的地位,只不过曲沃桓叔和翼城晋国嫡系宗室,已经彻底撕破了脸,根本不存在任何和平共处的可能性了。

几年之后曲沃桓叔去世,其子曲沃庄伯子承父业,继续向着晋国嫡系宗室发起挑战,他先是派人谋杀了这个晋孝侯,并趁乱进攻翼城,晋国宗室借助邻国荀国的兵力,再次把曲沃庄伯给打了回去,并拥立新君即位。过了几年,不甘心失败的曲沃庄伯再次卷土重来,这一次他想到的是先稳住这个周天子,毕竟此时周天子在诸侯这里还有相当大的权威,他先是派人去洛邑重金贿赂周桓王,希望下次自己再去讨伐翼城之时,天子至少保持中立,然后曲沃庄伯又用重金贿赂郑国等国家,让他们一起帮忙出兵讨伐翼城晋国嫡系。但是周桓王并没有接受曲沃庄伯的贿赂,反而命令虢国从侧翼偷袭曲沃庄伯,直接威胁到他的大本营曲沃,眼看自己的老巢不保,曲沃庄伯只能恨恨的结束了自己对翼城的特别军事行动,两年后曲沃庄伯带着让曲沃再次伟大的遗愿含恨而终。

他的继承者曲沃武公继承父亲遗志,继续跟晋国嫡系死磕,不过这位曲沃武公跟自己老爹和爷爷的性格不太一样,他非常的有耐心,先是一点儿一点儿的蚕食晋国的土地,然后以迅雷不及掩耳盗铃之势,再一次发动特别军事行动,一小时二十二分之内就攻下了翼城,把晋侯缗给赶跑了,此时的曲沃武公深知,自己就算取得了军事上的成功,但如果不能获得周天子的册封,那不仅没有合法性,而且在国际上还是人人喊打的叛臣逆子。于是他心一横,把翼城宫室里俘获的所有宝物,一股脑儿都献给了周釐王,反正现状就是生米煮成熟饭了,您现在要么支持流亡的晋侯缗去复国,要么就识时务者为俊杰,承认我的诸侯地位。周釐王没花多长时间就选择了后者,从此之后曲沃武公就成了晋武公。

这个曲沃代翼,历经了三代人七十多年的时间,到他这一代终于是完成了。如果我们站在曲沃这一支的角度来看,这七十多年的时间,无疑是三代人前赴后继的奋斗进步史,但是这事儿放在当时的时代,那这三代人就属于是冒天下之大不韪,公然挑战宗法制的乱臣贼子,所以晋国自己的史书,不管是这个传世文献,还是最近考古发掘的晋国竹简,对此都是讳莫如深。我们现代人对它的了解也多出自别国的史书,尤其是这个鲁国的《左传》,俗话说革命不是请客吃饭,造反这种风险回报都极高的大事儿,必须得毫不留情充满残酷,曲沃代翼当然也是如此。最近这些年挖出的几座晋国国君墓葬,也能证实这一点,比如其中有一座羊舌大墓,这是晋国原本嫡系的君王墓葬,它在下葬后不到一年就被人毁墓,墓中尸骨被拦腰斩成两截儿抛于一旁,玉器宝石等器物被留下,但象征地位的青铜器礼器被搬走,这就是曲沃这帮人干的事情。顺便说一下,因为之前晋国周围的诸侯国都是站在翼城嫡系这边儿,所以曲沃代翼之后,新势力干的第一件事儿,就是把这些诸侯国都给灭了,比如晋武公的儿子晋献公,搞了个假道伐虢,把之前翼城嫡系最大的外部助力,直接给物理消灭了。

- 言归正传曲沃代翼事后的影响非常非常深远,咱们先从晋国国内说起,这非嫡长子取代了嫡长子,既然你开了这个头,有了第一次还会不会有第二次呢?曲沃这一支里面,曲沃桓叔和曲沃庄伯的后代可是大有人在的,既然小宗可以通过武力颠覆现有秩序,那你能做初一,我也能做十五。所以晋武公和晋献公都对于宗室非常提防,晋献公甚至采取了非常极端的手段,用尽计谋杀尽宗室还有诸公子,唯其如此晋国国君才能安享手里的权力。

- 而且经过曲沃代翼这么一出,晋国和其他诸侯国就有了明显的不同,别国宗室都是出任高官卿相,晋国这边的宗室能保住一条性命就非常不错了,事实上从晋献公开始,晋国就开始实行不任宗室的制度,而是以功论赏重用外姓之人。这么做的好处当然是显而易见的,相比宗亲外姓人当然是太想进步了,晋国在很短的时间里,涌现出一大批的将相人才,比如这个狐毛、赵衰、先轸等人,这些人跟晋国国君没有血缘关系,在别的诸侯国也根本不可能爬到高位,但在晋国这里就可以。靠着这些人才,晋国成为春秋时期的超级霸主,它的强盛和这个不任宗室的政策密切相关,这也算是曲沃代翼之后,晋国意想不到的收获吧。

- 当然了,不任宗室的后劲儿也很大,既然是论功重用外姓之人,那么这些外姓之人也就逐渐把持住了晋国的朝政,逐渐形成了所谓的六卿,也就是范氏、中行氏、智氏、韩氏、赵氏和魏氏,后来这六卿,又陷入了残酷的内斗倾轧,范氏、中行氏首先败亡,然后智氏被韩赵魏三方联手攻灭,这期间晋国实力大大衰落,最后这个强盛一时的晋国,最终被自己一手提拔起来的韩、赵、魏三家直接瓜分了。

晋国这么一个曾经是超级霸主的国家,因为不任宗室,任用外姓之人,最后就是得到这么一个养蛊反噬的下场,当然了这一切的源头,都可以追溯到曲沃代翼的那段儿往事。我们看这个中学的历史书,春秋和战国的分界点,往往就被定为三家分晋,而三家分晋要想讲清楚,就非得从这个曲沃代翼讲起不可,所以对于晋国而言,这曲沃代翼既是它兴盛的起点,也种下了它败亡的因子。而假如我们站在当时其他诸侯国的角度来看,曲沃代翼的影响就更深远了,这次不折不扣的叛乱,能持续三代人的时间,由此也侧面说明了宗法制度还有相当大的影响,所以叛乱者不能毕其功于一役,而曲沃代翼历经三代终于成功,也成为了这个宗法制无法维持的一个标志性事件,既然现有秩序被拳头大的人颠覆了,那整个时代就只能往谁的拳头大,谁说话算数的道路上走了。

比如《左传》开篇记载了一个著名的故事,那就是郑伯克段于鄢,在这个故事中,郑庄公的弟弟大叔段造反,而被郑庄公击败,它和曲沃代翼的区别,仅仅在于一个嫡长子有充足的暴力和智谋控制住局面,另一个儿子缺乏这样的能力罢了。有了这些鲜活的时代榜样,这种事情在往后的历史中就屡见不鲜,有的是宗室内部倾轧,还有的更进一步,直接就是外姓把国君干掉取而代之了。当然在春秋时期尚有霸主来维持那个年代的国际秩序,霸主们有一个很重要的任务,就是召集诸侯会盟,其内容核心之一就是确立宗法制,谁家要是不让嫡长子继承,那就天打五雷劈,大家共同讨伐。但是你晋国当霸主,带着大家盟誓的时候,难道不清楚自己的国君地位怎么来的吗?何况这样的霸主地位靠实力维系,自身并不稳定,甚至超级霸主晋国都被三家吃干抹净了,而差不多在三家分晋的同时,齐国的田氏取代了姜姓国君,这也就是所谓的这个田氏代齐。在没有了宗法制的有效运转和保护之下,活在这个时代的各个诸侯国国君就成了高危职业,他们整天忧心忡忡,随时担心自己还能不能看见第二天的太阳,当然了臣子们也面临同样的情况,庙堂之上起码的信任那是荡然无存,孔夫子所谓的君君臣臣父父子子,只不过是无法实现的梦想罢了,可以说是到了这个时候,宗法制维系的秩序已经荡然无存了,诸侯国彻底进入了礼崩乐坏的时代!

那么这种时候诸侯国之间的战争也必然会愈发残酷,甚至你死我活,反正最终的裁决者周天子都不管,这时候诸侯国国君要考虑的两件大事情,其一是如何让自己的权力得到稳固。其二是如何保证自己的宗族国家在这个世道存活下来,围绕着这两个问题,当时的百家争鸣也试图给出答案来。比如说当时的儒家,希望整个天下回到当初那个井然有序的状态,但这样的秩序重塑在当时是根本不可能的,而法家的观点,能够在战国之后迅速在各个诸侯国得到普及的原因,本质上也是法家给出的答案,正好切中了各个诸侯国国君的痛点,既然各位国君都觉得自己没安全感,那就要运用统治之术把臣下变成工具人,让他们活在不安全里,既然觉得国家随时会被灭,那就要最大限度的汲取民力、全力耕战。所以我们看到的这个时代里,不论是商鞅还是韩非,法家的思想基本上都在围绕这两大主题展开,也可以说是在如此乱世之中,他们给焦虑不安的诸侯国们,提供了一个看上去不错的解决方案,而这样的解决方案发展到后来,那就是秦制了。说到秦朝,许多人在颂扬它这个统一天下,结束了生灵涂炭的战乱,却没看到在它统治的短短十几年里,造成的生灵涂炭是一点儿也不比战乱时期少,而后秦朝虽然是灭亡了,但后续王朝却一直延续着秦制的路线,直到大清灭亡,关于秦制,其实这个值得聊的内容还有很多,以后咱们找机会单说吧。

咱们说回来,说这个当今世界的既有秩序,可以说是第二次世界大战之后,美国主导一手搭建起来的,搞出了这个联合国、世贸组织、北约以及各种条约,说白了目的就是咱们别动不动就打仗了,有事儿坐下来谈按规矩来,当然这规矩是靠实力撑着的,要是没有实力,谁也不会听你制定的规则,但也不是单纯靠拳头硬,还是得有共识,大家要做生意、要发展、要活下去,就得讲点儿规则。所以说二战后的国际社会,除了丛林法则,也讲制度约束和名声代价,就算是大国也得掂量掂量违规的后果,而且在全球化的时代,各国经济联系紧密,如果规则碎了贸易也就断了,供应链也就烂了,人人都倒霉,谁都占不到便宜,再加上国际社会还有个讲面子的舆论场,谁表现得更像正义一方,谁说话就更有分量。但是现如今美国挥舞着这个关税大棒,进行着单边制裁,这个俄罗斯出兵乌克兰,甚至分割主权国家领土,可见这个世界秩序在变化,虽然说整体规则还在这儿,不过谁来遵守,谁说话算数,正在重新洗牌。如果在这个过程中,世界各国势力和利益,可以平衡或者是妥协,这秩序的重组就可以顺利完成,但是如果是出现了一个疯子,或者是一群疯子,亦或是某种其他原因导致局势走向极端,那么战争很有可能是最后的手段,那就真的是世界级灾难大片儿的开场了,白骨露于野、千里无鸡鸣,只愿世间再无此景!